2012.02.21

南天の実

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

南天の実が鮮やかな色を見せていたので撮ってみました。

冬の間はどうしても寒々しい風景となりますが、

その中でこの南天の実の鮮やかさは際立っていました。

これだけ目立っていると、鳥に食べられてすぐ無くなってしまいそうですが

南天の実には鳥にとって有毒な成分が少量含まれていて、

一度には食べられないようになっているそうです。

これは色々な鳥に実を食べてもらって、

広い範囲に種を運んでもらうためだと言われています。

南天には他にも様々な成分が含まれていて、

その中に気管支を広げる働きをするものがあります。

それを利用したものとしてはのど飴が有名です。

植物を原料とした薬は色々ありますが、

私達のような防虫業者にとって関わりがあるものといえば、

シロバナムシヨケギク(除虫菊)などがあります。

これは殺虫剤のピレスロイドの原料となり、

古くは蚊取り線香などに利用されていました。

今では化学合成されたものに取って代わられてしまいましたが、

殺虫剤にも歴史があって紐解いていくと面白いものです。

2012.01.23

枯葉とおもいきや...。

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

先日、モニタリング調査に行った際に変わった虫を発見したのでお知らせします。

「壁に葉っぱ付いてるだけやん」と思われた方もおられるかと思います。私も通り過ぎそうになりましたが、職業病と言うか何というか、ついついじっと見てしまうんですよね(笑)

やはり虫でした。

会社に帰って調べてみると、アケビコノハというヤガ科の一種でした。

どんな虫かと言うと、幼虫は名前の通りアケビを食草とするそうですが、その他にも庭のムベにも発生するため、住宅地でみかけることも多い様です。

成虫は、夜間に果樹園に飛来し、ミカンやナシ、ブドウ、モモなど果実の汁を吸うそうです。

なぜこの場所にいたのかは不明ですが、真冬に壁に枯葉が付いていると、かえって不自然だと思うのですが....。

変わった虫を発見したらまたお知らせします!!

2011.12.28

変わらない輝きの秘密

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

雪が降り始めるなど寒さも本格的ですね。

この季節になるとイルミネーションがあちこちで始まります。

神戸ルミナリエやなばなの里などが有名ですが、

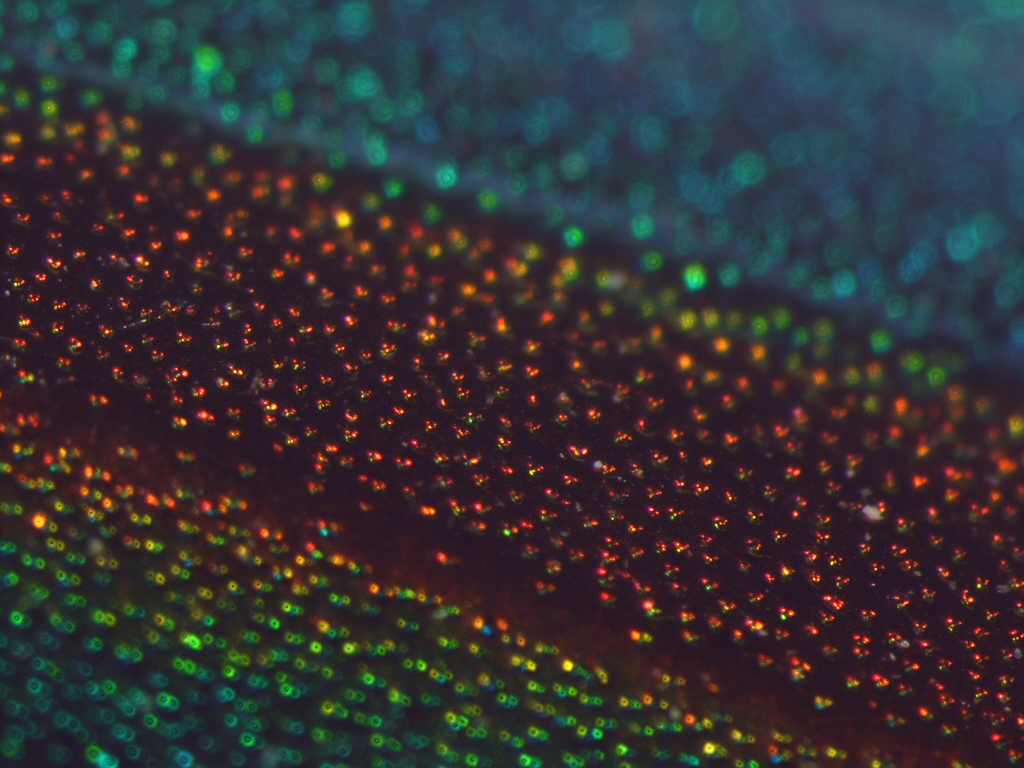

この写真はどこのイルミネーションかわかりますでしょうか??

実はこれはイルミネーションではなく、

昆虫のタマムシの羽を顕微鏡で拡大した写真なのです。

タマムシは全体に緑色の金属光沢があり、とても美しい昆虫ですが、

その羽をさらに拡大するとこんな幻想的な光景を見ることができます。

しかし、どうしてこのような鮮やかな色を出すことができるのか?

それはこの色が羽の「構造」によって生み出されているからなのです。

タマムシの羽は薄い膜が何層も重なった多層構造になっていて、

その構造によって光が干渉することで様々な色が見えるわけです。

このような発色メカニズムを「構造色」と言います。

構造色は身近にも見ることができます。

例えばCDの裏面が虹色に見えるのも「構造色」によるものです。

CDは表面の凹凸によって情報を記録していますが、

その微細な凹凸が光を干渉するため様々な色が見えます。

凹凸が無ければ、アルミの本来の色である銀色にしか見えないはずが、

凹凸の構造があるからこそ虹色が見えるというわけです。

構造色は構造さえ壊れなければ色あせることはありません。

実際にこのタマムシは1年以上前に拾ったものなのですが、

まるで昨日まで生きていたかのような輝きを見せています。

このタマムシの羽を装飾として利用した法隆寺の玉虫厨子が有名ですが、

この構造色があるからこそ、宝石のように装飾として利用したんでしょうね。

本来は光るものを恐れる鳥を寄せ付けないための色と言われていますが、

逆に人間を寄せ付けてしまったというのは皮肉なものです。

2011.12.02

オオスズメバチの巣

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

秋も押し迫り、朝晩は寒さを感じることも多くなり、

昆虫も減ってきましたが、

この時期としては珍しく蜂駆除の依頼がありました。

コチラが当社のPCO部門の方が駆除した蜂の巣です。

世界最大の蜂であるオオスズメバチの巣で、

石垣の中に出来た空洞に巣を作っていたそうです。

見事な六角形のハニカム構造が見れます。

ハニカム(Honeycomb)とは英語で「蜂の巣」という意味です。

この正六角形を隙間なく並べた構造は頑丈で軽いため様々な分野で使われています。

航空機の構造にも使われているのは有名ですね。

蜂は誰に教えられるでもなく自然にこの構造を作り出しています。

このお皿のようなものが何段も重なって一つの巣を形成しています。

オオスズメバチは日本に生息する蜂類の中で最も強力な毒をもち、

かつ攻撃性も非常に高い恐ろしい蜂です。

発見されましたら弊社で駆除を承っておりますので、ご利用ください。

2011.10.29

秋の風景

初めまして、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

私は食品工場様や医薬品工場様に対しての昆虫モニタリングに携っており、毎月1回の頻度でご契約頂いている会社に伺います。

そして工場内や工場の周囲を調査し、不具合な点があれば写真を撮影し、報告書にまとめて提出します。

そんな仕事をしていると、身近な風景の中にも虫の集まる場所を見つけてしまい、ついつい確認してしまいます。

私の住んでいるアパートのガレージには柿の木があり、秋になると沢山の甘い実がなります。お陰でここ数年、お店で柿を買った事が無いほどです。

当然のことながら、熟した実は下に落ちて時には私の車に当たる事もあり、柿の実が全て落ちるまで駐車場所には気を付けなければいけません。

ここからが本題です。

落ちた柿の実をよく見てみると、アリやハエなどが集まっており、虫の嫌いな人が見ると鳥肌ものかもしれません。

柿の木はどこにでも生えており、工場の周りに同じように柿の実が落ちていると虫が集まり、隙間があると工場に侵入するかもしれません。

お心当たりの方は、工場の近くに落ちている柿の実を掃除され、虫を寄せ付けないようにして下さい。

長くなりましたが、虫は身近にいるということを知って頂けたらと思います。

2011.10.19

顕微鏡

はじめまして、昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

これからブログを通して、まじめな話しから私生活の話し(これはいらないかも)まで、様々な情報を発信していきます。

私達の会社は害虫を退治する会社ですので、毎日色々な虫が持ち込まれます。

大きなものはムカデ・スズメバチから、小さなものはダニに至るまで大きさは様々です。

人に危害を加える虫なのか、家などの建物を加害する虫なのか、虫は種類や人間の捉え方によって益虫にも害虫にもなりますので、虫の種類を特定する同定作業には神経を使います。

このような作業をする上で欠かせないものといえば、顕微鏡です。(私の場合、体の一部といっても良い)

この顕微鏡にかかれば、小さくて可愛らしいアリさんも、

ちょっとグロさが増します。

つぶらな瞳はこんな感じです。毛もいっぱい。

このアリのように、普段何となく見ているけれど本当はよく見えていない事が、日常には沢山あるんだろうなと思います。

遠い将来、人の気持ちまでよく見える顕微鏡が作られたら隠しごとがなくなるので、みんな素直になれるかもしれませんね。

でも、私の虫好き(悪趣味に近い)がバレて、人が寄ってこなくなるかも。

これからも気軽な感じでブログを更新していきますので、よろしくお願いします。