2014.11.29

フルマラソンを走り終えて。

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

先日、本社がある福知山市で第24回福知山マラソンが開催され、私も初めて参加しました。

きっかけは、昨年30才になるにあたり、ここ数年何も運動をしていないことに危機感を感じ、1人でも気軽にできる運動として、家の近所を走り始めたのがはじまりです。

そして、ただ単に走るのではなく、何か目標をということで、身近にある福知山マラソンに出ようと思いました。

いざ目標を立ててみると、何とか達成しなければいけないという気持ちになります。インターネットで練習方法を探してみたり、雑誌を読んで調べてみると、走るだけでなく、筋力トレーニングをしたり、全身のストレッチを行って、全身を鍛えなければいけないことが分かりました。

仕事柄、分からないことを調べる、研究する習慣がついているのですが、情報量があまりにも多く、沢山の方がフルマラソンを走りきるために練習を行われている事がよく分かりました。家庭を持ち、自分だけの時間というのは少なくなりましたが、同様に少ない時間で練習を行われているランナーの方も多く、大変参考になりました。

初マラソンを走り終えた感想は、達成感はありましたが、自分ではもう少し早く走ることが出来るだろうと思っていたので、悔しい気持ちの方が大きいです。しかし、努力は報われるということを実感しましたので、今後のランニングや仕事においても、より一層の努力を重ねて良い結果を出そうと思います。

2014.09.20

スズメバチにご注意!

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

今年は気温が下がるのが早く、朝晩は寒いくらいですね。

秋は運動会や秋祭り、ハイキングやキノコ狩りなどで、普段は人が集まったり、立ち入らない場所に沢山の人が集まる機会が増えます。

その際に、事前に人が集まる場所にスズメバチが巣を作っていないかを確認して頂きたいと思います。

この時期は巣も大変大きくなり、巣の中にいるハチの数も数百匹から数千匹にまで増えます。

また、秋には次の世代が誕生するので、巣を守るために攻撃性が高まり、人が刺される件数が最も多くなります。刺された人によっては、アナフィラキシーショックによって死んでしまいます。

秋のイベントを楽しく安全に過ごすため、スズメバチの巣を見つけられた場合は速やかに弊社までご連絡頂きますようお願いします。

お客様の安全を守るため、迅速に巣を取り除きにお伺いします。

2014.08.05

身近に潜む危険

こんにちは、昭和リーブス福知山店の木曽です。

今回は、身近に潜む危険な虫についてご紹介します。

夏になると家の周りにあるフェンスに草が巻き付いたり、庭木が伸びてきます。

お盆休みが間近に迫り、休み中に手入れをされる方もおられると思います。

その時、草の陰や庭木の間をよく見ておかないと写真の様にアシナガバチが

巣を作っているかもしれません。

幸い、私は気づいたので刺される事はありませんでしたが、アシナガバチもスズメバチ科ですので、毒はスズメバチよりも弱いですが、アナフィラキシーショックにより死亡することもあります。

楽しいお盆休みを過ごすため、アシナガバチだからと言って油断せず、弊社にご相談頂きますようお願いします。

また、アシナガバチに限らず、スズメバチやミツバチ等のハチ全般の駆除業務を行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

これからの時期は駆除依頼が混み合いますので、お早めにお問合せ頂ければ幸いです。

2014.06.07

小さな赤い生き物

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

5月の連休頃から家の外壁やベランダ、コンクリートなどに、小さくて赤い生き物が

沢山動き回っているのを見かけられた方も多いと思います。

この生き物は、カベアナタカラダニというダニで、5月頃~6月下旬(長くて7月)の間だけ

大発生します。

天気の良い日に、日当たりの良いコンクリート壁などをじっと見ると、ものすごい数

に驚かされます。

また体が赤いので、まるで血を吸っているかのように見えますが、主なエサは

花粉やトビムシ、アブラムシなどの小昆虫です。

今のところ日本では確実なヒト刺咬例は報告されていませんので、ご安心を!

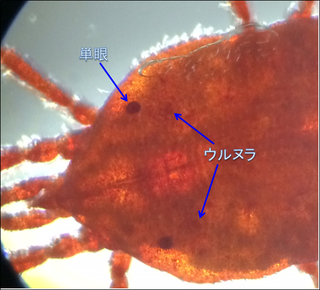

先日まで、壁穴に入り込むからカベアナタカラダニだと思っていたのですが、

どうやら違うらしく、単眼の斜め後方に「ウルヌラ」と呼ばれる穴があり、

これが名前の由来との事です。

だから、アナタカラダニ属なのかと納得した次第です。

顕微鏡で拡大すると確かに穴が確認出来ます。(写真ではわかりづらくてゴメンなさい。)

まだまだ勉強不足を痛感いたしますが、勉強不足なうちは新しい発見も沢山できると

前向きに考えていきたいと思います。

2014.05.13

シロアリの季節

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

営業の方から生きたヤマトシロアリを頂いたので、生態観察用に飼育を始めました。

数十匹の小さなコロニーだったので、とりあえず細菌培養用のシャーレに

ろ紙と木屑を入れてのスタートです。

ヤマトシロアリは乾燥に弱いので、ろ紙に水を適量含ませて水分補給させます。

ろ紙はセルロースで出来ているので、シロアリの餌にも兼用することも出来ます。

残念ながら女王アリはいなかったのですが、兵アリは数匹いました。

この大きな顎でコロニーを守る役割をしています。

シロアリは集団を作り、女王や働きアリや兵アリなど階層があり、

人間に似たような社会的構造をもつ社会性昆虫と呼ばれています。

4~5月はシロアリの羽アリが発生するシーズンです。

シロアリは普段は床下で木材を食べて生活しているため、なかなか発見できません。

4月下旬から5月中旬にかけて羽アリとなって、私たちの目の前に姿を現します。

ですから、今の時期がシロアリ発見のチャンスでもあります。

羽アリが発生すると、ツバメがそれを食べに集まってくることもあり、

その騒がしさで気付くこともあります。

羽アリ発生時にはご連絡頂ければ詳しく調査させて頂きます。

お問い合せはこちらまで フリーダイヤル0120-64-7575

2014.05.01

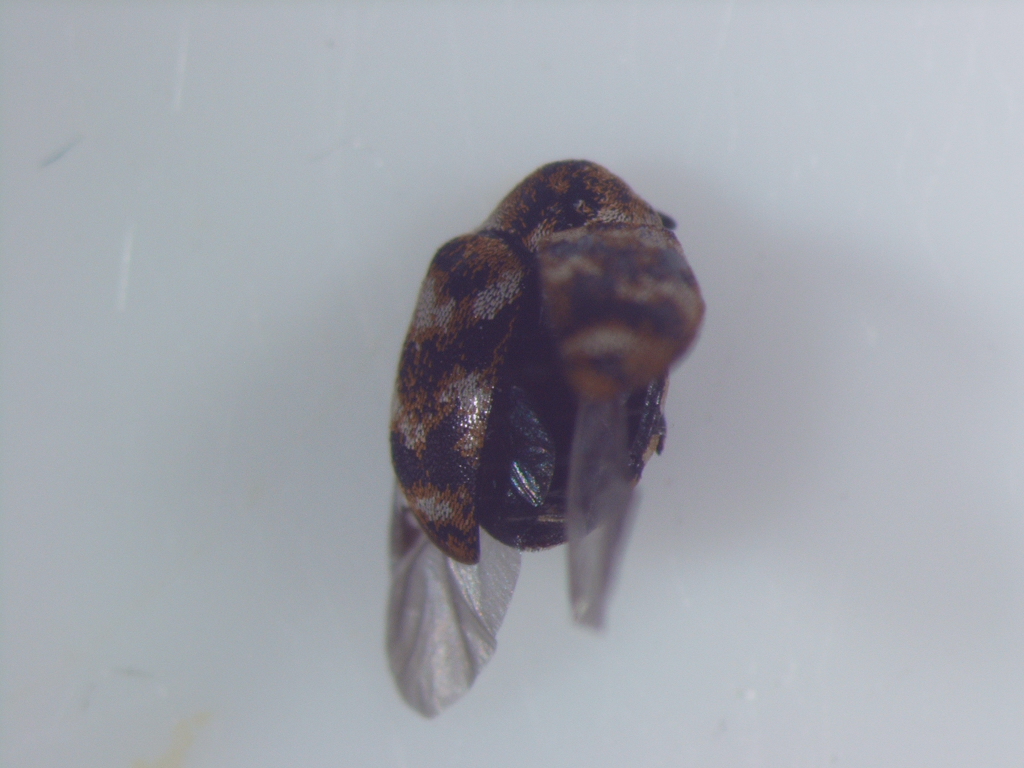

ヒメマルカツオブシムシ

こんにちは昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

今日は久しぶりにヒメマルカツオブシムシを捕まえたので、ご紹介したいと思います。

この虫は成虫は害が無い虫なのですが、幼虫は名前の通りカツオブシや煮干しなどの乾燥した動物性の食品や毛織物、絹、カーペットなどをエサとするので、食品や衣類の害虫になります。

成虫は5月頃に現れますので、これから皆さんのお家でも目にする機会があるかもしれません。ちなみに大きさは2~3mmとかなり小さいです。

ヒメマルカツオブシムシは交尾し、産卵を終えてから屋外に飛び出すため、もしもこの虫を見られたらタンスやクローゼットの中に産卵した後かもしれませんので、念のため防虫剤を入れておかれる事をお勧めします。

ちなみに幼虫は小さな毛虫の様な姿をしています。

暖かくなり、様々な虫が活動する時期となりましたので、虫に関するお悩みはお気軽にご相談下さい。

2014.04.10

ウリハムシ

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

春の訪れとともに、暖かい日が多くなってきました。

我が家の家庭菜園もそろそろお手入れをしなければとおもい草引きをしていると、

地面からウリハムシの成虫やダンゴムシ、ヤスデなど色々な虫が顔をだしてきました。

このウリハムシは毎年キュウリの葉に群がって穴だらけにするので、いつもは憎らしい

虫なのですが、成虫の姿のままで、長くて寒い冬を我が家の菜園で辛抱して越冬したか

と思うと不思議な愛着感のようなものが芽生え、うれしくなりました。

これから、あっという間に初夏を迎え暑い時期がやってきます。

虫もどんどん活動的になりますので、困りごとがありましたら何でもご相談下さい。

2014.04.02

ワカバグモ

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

4月に入り各地で桜が咲き始め、いよいよ春という感じがしてきました。

桜が終わると5月にかけて若葉の季節となりますが、

姿も名前もその若葉を表現しているクモがいます。

これはワカバグモというクモで、名前のとおりに緑で綺麗なクモです。

このクモは網を張らない徘徊性のクモで、待ち伏せで獲物を捕らえます。

ワカバグモはカニグモ科に属するクモですが、左右の前足二本が長く、

待ち伏せをする姿がカニに似ていることからカニグモ科と呼ばれています。

頭をアップにすると眼が8個あり、各方向に向いているのがよくわかります。

クモの眼は種類によって違い、その数や配置によって種を区別するのに役立ちます。

ハエトリグモなどは眼が良いことが知られ、大きく発達していますが、

洞窟に住む種では眼が退化して無いものもいます。

このワカバグモは去年の12月に粘着トラップの裏側に付いていました。

おそらく越冬のために潜んでいたのでしょう。

温かい室内から寒い外に出すのも気が引けたのでしばらく保護し、

冬でも発生が見られるカワゲラなどをエサとして4月まで飼育してきました。

若葉の季節になればエサも豊富になるので、また自然に還してやりたいと思います。

2014.01.14

目標を持って行動する!

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

新しい年を迎えたと思ったら、あっという間に既に2週間も経っています。

会社では、初出社の日に抱負を書き、提出する習慣があります。

新年に目標を立てて1年間頑張ろうという気持ちを持つことは大変重要な事で、目標を達成した喜びは例え小さな目標であっても大きなものです。

昨年に、以前から会社の玄関に置かれているポインセチアが弱っているように感じ、なぜか研究室で世話をしてみようと思い立ち、どうせならクリスマス時期に売られているように葉が赤くならないものかと色々調べた結果、短日処理というものをしないといけない事が分かりました。

ポインセチアは、夜の時間が12時間以上になると花芽を付けるそうで、クリスマス時期に葉を赤くするには、9月頃から40日程度、夜の時間が12時間以上の環境を作らないといけない事が分かりました。

知ったのが、10月になってからだったので間に合わないと思いながらも、夕方になるとロッカーの中に入れ、朝になると出すという作業を行い、12月初めにようやく赤くなりそうな葉が出ました。

残念ながらクリスマスに大きな赤い葉を見ることは出来ませんでしたが、今ではそれらしくなっています。

ささいな事ですが、目標を持って行動するだけで達成が目に見えた実例であり、日々の仕事においても目標に向かって行動すれば、必ず良い結果が得られるはずです。

私自身も、今年の抱負が実現出来るよう、毎日1回は抱負を見て行動しようと思います。

ポインセチアは、今年こそクリスマスまでに赤い葉が揃うように育てます!

2014.01.08

平均棍(へいきんこん)

昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

今回はまじめに虫の話しをします。

トンボやセミ、ハチなど空を飛ぶ昆虫は、一般に左右2対、4枚の翅(はね)を持っています。

しかしながら、ハエやカの仲間は、2枚しか翅が無い事をご存じでしたか?

これに由来し、ハエの仲間は双翅目という分類群で呼ばれます。

厳密に言うと、前翅はそのまま残り、後翅の飛翔能力は退化して平均棍(へいきんこん)と

呼ばれる棒のような器官に変化しています。

この平均棍は、飛翔中の安定性のため空中での回転運動を感知するジャイロスコープの

ような器官として働いているそうです。

一見退化しているようですが、あれだけ素早く飛び回れ、ジャイロスコープのような機能も

手に入れたのなら、ある意味進化した形のように思えます。

今年は私も見習って、無駄な動きや時間をそぎ落とし、内面的に進化した一年を送りたい

ものです。