2015.09.24

スズメバチにご注意!

こんにちは、福知山店研究室の木曽です。

今年はハチ駆除の依頼が非常に多く、私が入社して以来最多ではないかと思われる程です。

そして、毎日駆除された巣が沢山持ち帰られています。

これから先は、巣もどんどんと大きくなり、働きバチの数も大幅に増えます。また、次の世代となる新たな女王、新たな王を守るために働きバチが凶暴になるため、受傷事故も増えます。

適切な方法で駆除を行わないと、刺されて死に至る可能性がある危険な虫ですので、巣を発見

された場合は、弊社までご相談頂きますようお願いします。

2015.07.30

セミの羽化

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

昼休みに羽化中のセミを発見したので、しばらく観察しました。

セミは日没後に羽化することが多いそうなので、昼間に見ることが出来たのは幸運でした。

発見した時には伸びきっていなかった翅もすぐに伸び、完全体になりましたが、ここで昼休みが終わってしまい、翅に色がつくまで見ることは出来ませんでした。

翅脈を拡大して見てみると、アブラゼミであると思われます。

一般的に、セミは短命と思われていますが、アブラゼミは幼虫として土の中で6~7年過ごした後に、地上に出て成虫になり、2~3週間生きるので、決して短命ではありません。

暑い夏を精一杯生きているセミに負けないように、暑くても頑張ろうと思った1日でした。

2015.07.13

ナミテントウ

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

この蛹はナミテントウのもので、幼虫・成虫ともに

アブラムシを食べることから益虫として扱われます。

食欲旺盛であるため、その幼虫が生物農薬として売られているほどです。

ナミテントウは翅の模様のバリエーションが多いということが有名です。

全体が黄褐色、黄色に黒紋、橙色に黒紋、黒色に赤紋など様々で、

とても同じ種類のテントウムシとは思えないほどです。

2匹並んでいるのはどちらもナミテントウで、上が黒色に橙紋タイプ。

全体が黄色いのは羽化したてでまだ色が付いていない状態です。

色が付くとこんな模様になりました。

橙色に黒紋(19紋)タイプだったようです。

模様は遺伝子で決まり、地域性もあるようです。

2015.05.29

珍客さん

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

会社から帰宅すると、カーテンに小さな黒い物体が目に留まりました。

ゴミムシか何かと思い、目を凝らして見るとクワガタではありませんか!

でも普段目にするクワガタとは少しシルエットが違うので調べてみると、チビクワガタであることが分かりました。体長は1cm程度しかありません。

(画像をクリックしていただくと拡大してご覧いただけます。)

図鑑で見たことはあったのですが、実物を見たのは40年生きてきて初めてです。

オオクワガタは黒いダイヤと呼ばれていますが、チビクワガタの黒光りも負けず劣らず、見事なものです。

なぜ家のカーテンに止まっていたのかは謎ですが、きれいな光沢を見せてくれた珍客さんのお蔭で、ちょっと得した一日でした。

2015.05.25

天橋立

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

久しぶりに家族揃って、宮津に魚釣りに行ってきました。

思ったより食いつきが悪く焦りましたが、子供たちの頑張りもあり、なんとか

晩ごはんのオカズをゲットしました。(キス、ネズミゴチ、ホウボウなど)

せっかく宮津にきたので、日本三景の一つである天橋立にも行ってきました。

恒例の股のぞき!!

道中では、御影石にそっくりなマダラスジハエトリ♂の姿も。

ハエトリグモの仲間にしては意外と大きい!!

道のあちこちに、松食い虫防除の看板が見かけられました。

松食い虫(マツノマダラカミキリ)は、成虫や幼虫が松を食害するだけでなく、

マツ材線虫病の病原体であるマツノザイセンチュウを運搬し、松枯れ被害を拡大

させます。

一時は松の立ち枯れが頻発し全滅の危機に瀕したこともあるそうです。

その後、人だけでなく、スプリンクラーやラジコンヘリコプターなども駆使して

薬剤散布を行い、小康状態を保っているようです。

2015.05.07

シロアリの羽アリが飛び出しています!

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

ゴールデンウイークが終わり、久々に出社するとシロアリの羽アリに関する問い合わせが複数あるようです。

5月に入ってからは気温の高い日が続いており、いよいよシロアリの羽アリが飛び出す時期を迎えました。

床下や朽木の中など人目につかない場所に生息しているシロアリですが、年に1度、新しい女王アリと王アリが巣から飛び出します。

これは、飛び出した所にシロアリの巣がある決定的な証拠であり、万が一家屋や周辺で発見することが出来れば、各種対策を行うことによって家を守ることが出来ます。

私も5日の午前中に娘を連れて近所を散歩していると、あるお宅の庭に積まれている木材からシロアリの羽アリが出ているのを目撃しました。

私自身、入社して11年が経ちますが、資料の写真でしか見たことがなかったもので、あまりの羽アリの数に大変驚きました。

きっと、木の板が何年も放置されていて、かなり大きな巣があるのではと推察されます。

今回はたまたま屋外でしたが、自分の家であったならパニックになっていたことでしょう。

大切なお家をシロアリの被害から守るため、羽アリを発見されたら速やかに弊社までご連絡ください。

また、シロアリの羽アリが飛び出す時期を少し過ぎると、クロアリ(一般的に見られるアリ)の羽アリも飛び出します。

虫の体が小さいので、分かりにくい場合があると思われますので、見分け方の資料を載せておきます。

シロアリとクロアリの羽アリ.pdf

2015.04.27

フルマラソンを走り終えて。その②

こんにちは、昭和リーブス福知山店の木曽です。

昨日、第2回香住ジオパークマラソンに出場してきました。

香住は、モニタリング管理をお世話になっているお得意先が多数あり、10年以上、毎月2回は足を運ぶ大変思い入れのある地域です。

昨年11月に初マラソンを走り終え、次はどのマラソン大会に出ようか考えていたところ、仕事の移動中に街中に貼られているポスターを見てエントリーしました。

結果としては11月以降走り込んだ甲斐もあり、30分以上タイムを縮めることが出来ました。

ここ最近は気温が高くなり、本格的に虫の動きが活発化しておりますので、日々の仕事が忙しくなってきますが、マラソンの練習と同様に仕事も一生懸命頑張ろうと思います。

2015.02.12

異物同定に新たな力

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

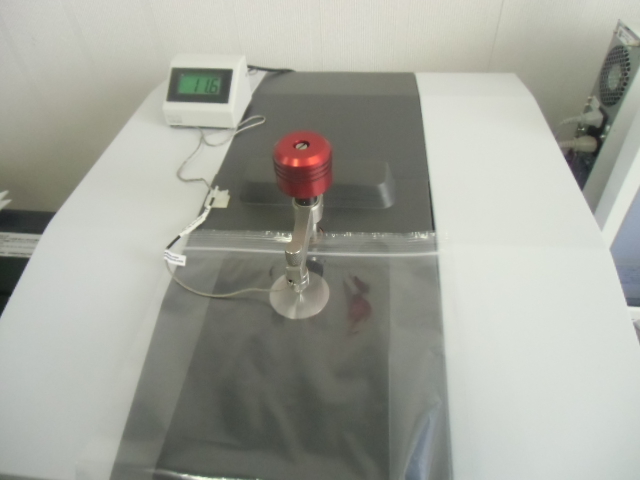

この度、研究室に新しい機材が導入されました。

有機物の同定に有効な赤外分光光度計「IRAffinity-1S」です。

どの様な用途に使用するか簡単に説明すると、何なのか分からない物質を特定する機械です。

これまでは、依頼されたサンプルに対して顕微鏡観察や燃焼試験などの方法でしか異物を調査することが出来ず、推察の域でしか報告することが出来ませんでしたが、この機械によって赤外分光法による物質の特定が行えるようになります。

赤外分光法とは、サンプルに赤外線を照射し、透過または反射した光を測定することで、サンプルの構造解析を行う分析方法です。

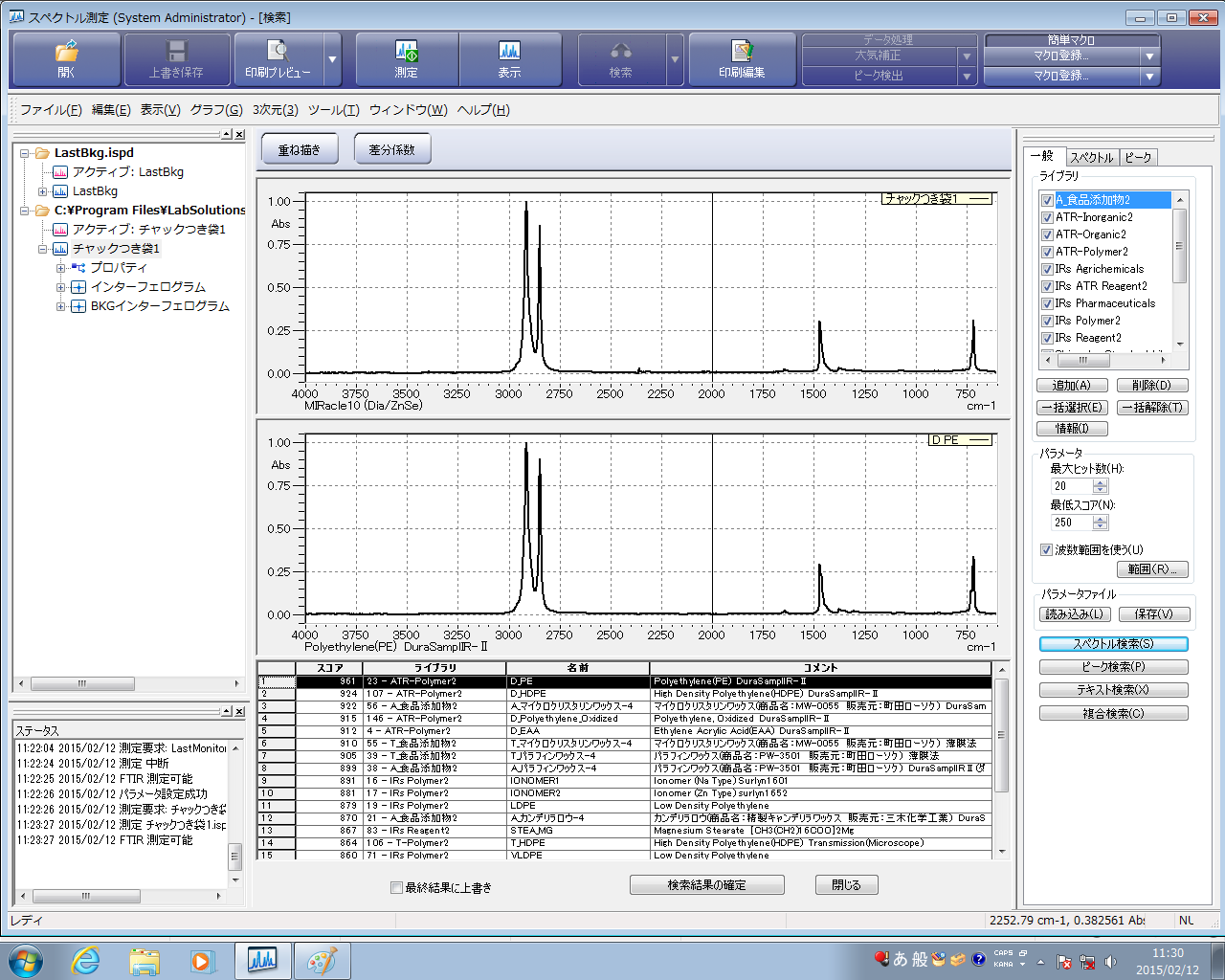

試しに、どこにでもあるチャック付の袋の正体は何かを分析してみると、赤外吸収スペクトル(IRスペクトル)が下のグラフのように現れ、PE(ポリエチレン)であることが分かります。

この物質ごとに固有であるIRスペクトルをデータベースと照合させることによって、物質を特定するのです。

ただし、金属などの無機物を測定することは出来ないため、同定できる物質に制約があります。

これからは、精度の高い異物同定報告書を作ることが出るようになりますので、より多くのお客様にご利用頂きたいです。

2014.12.20

ふくらすずめ

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

「ふくらすずめ」と言えば、今のような寒い時期にスズメが羽根の間に空気を入れて、

寒さに耐える為にふくらんだ様子を思い浮かべますが、

虫にもフクラスズメの名前を持つものがいます。

これはフクラスズメというヤガ科の蛾の一種です。毒はありません。

その姿がふくらすずめに似ていることからこの名前が付いています。

実際に観察すると丸っこくてふわふわしている姿は鳥にそっくりです。

調査用トラップにくっついていたものを剥がしたのですが、

まだまだ元気で研究室の中をブンブン飛び回っていました。

その飛ぶ姿も鳥を思わせる力強さがあります。

ひっくり返すと昆虫とは思えないほどふわふわの毛が見られます。

フクラスズメは成虫で越冬しますが、これだけ毛があれば寒くないでしょう。

寒い日が続きますが皆様もフクラスズメのように暖かくしてお過ごしください。