2014.05.01

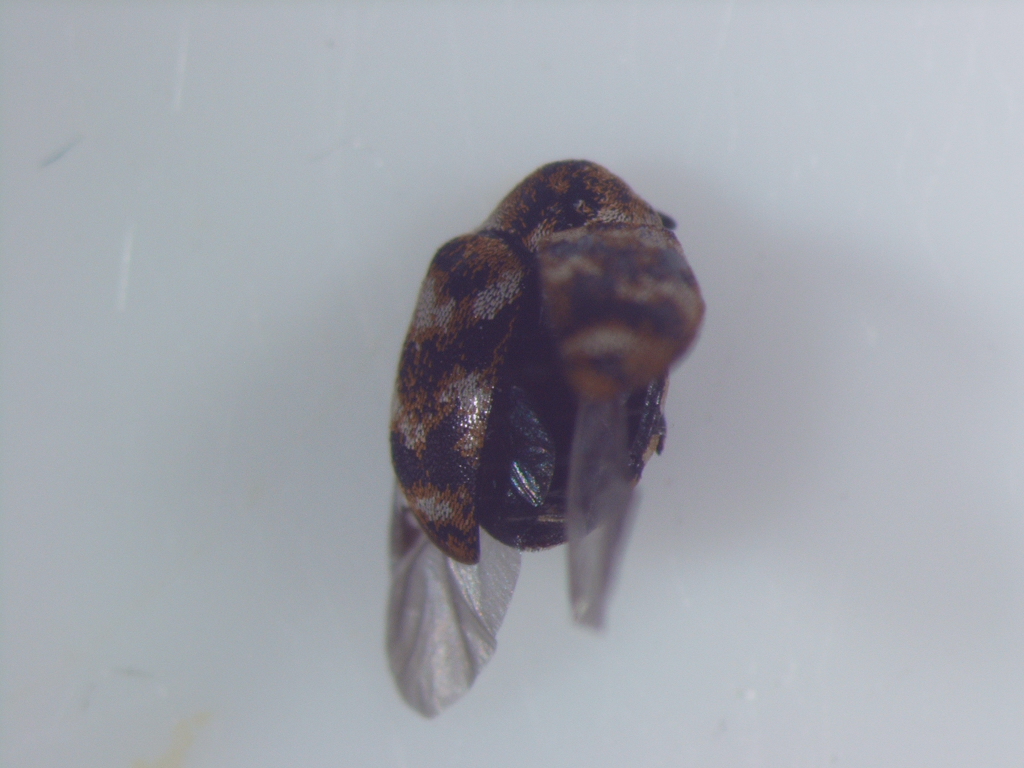

ヒメマルカツオブシムシ

こんにちは昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

今日は久しぶりにヒメマルカツオブシムシを捕まえたので、ご紹介したいと思います。

この虫は成虫は害が無い虫なのですが、幼虫は名前の通りカツオブシや煮干しなどの乾燥した動物性の食品や毛織物、絹、カーペットなどをエサとするので、食品や衣類の害虫になります。

成虫は5月頃に現れますので、これから皆さんのお家でも目にする機会があるかもしれません。ちなみに大きさは2~3mmとかなり小さいです。

ヒメマルカツオブシムシは交尾し、産卵を終えてから屋外に飛び出すため、もしもこの虫を見られたらタンスやクローゼットの中に産卵した後かもしれませんので、念のため防虫剤を入れておかれる事をお勧めします。

ちなみに幼虫は小さな毛虫の様な姿をしています。

暖かくなり、様々な虫が活動する時期となりましたので、虫に関するお悩みはお気軽にご相談下さい。

2014.04.10

ウリハムシ

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

春の訪れとともに、暖かい日が多くなってきました。

我が家の家庭菜園もそろそろお手入れをしなければとおもい草引きをしていると、

地面からウリハムシの成虫やダンゴムシ、ヤスデなど色々な虫が顔をだしてきました。

このウリハムシは毎年キュウリの葉に群がって穴だらけにするので、いつもは憎らしい

虫なのですが、成虫の姿のままで、長くて寒い冬を我が家の菜園で辛抱して越冬したか

と思うと不思議な愛着感のようなものが芽生え、うれしくなりました。

これから、あっという間に初夏を迎え暑い時期がやってきます。

虫もどんどん活動的になりますので、困りごとがありましたら何でもご相談下さい。

2014.04.02

ワカバグモ

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

4月に入り各地で桜が咲き始め、いよいよ春という感じがしてきました。

桜が終わると5月にかけて若葉の季節となりますが、

姿も名前もその若葉を表現しているクモがいます。

これはワカバグモというクモで、名前のとおりに緑で綺麗なクモです。

このクモは網を張らない徘徊性のクモで、待ち伏せで獲物を捕らえます。

ワカバグモはカニグモ科に属するクモですが、左右の前足二本が長く、

待ち伏せをする姿がカニに似ていることからカニグモ科と呼ばれています。

頭をアップにすると眼が8個あり、各方向に向いているのがよくわかります。

クモの眼は種類によって違い、その数や配置によって種を区別するのに役立ちます。

ハエトリグモなどは眼が良いことが知られ、大きく発達していますが、

洞窟に住む種では眼が退化して無いものもいます。

このワカバグモは去年の12月に粘着トラップの裏側に付いていました。

おそらく越冬のために潜んでいたのでしょう。

温かい室内から寒い外に出すのも気が引けたのでしばらく保護し、

冬でも発生が見られるカワゲラなどをエサとして4月まで飼育してきました。

若葉の季節になればエサも豊富になるので、また自然に還してやりたいと思います。

2014.01.08

平均棍(へいきんこん)

昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

今回はまじめに虫の話しをします。

トンボやセミ、ハチなど空を飛ぶ昆虫は、一般に左右2対、4枚の翅(はね)を持っています。

しかしながら、ハエやカの仲間は、2枚しか翅が無い事をご存じでしたか?

これに由来し、ハエの仲間は双翅目という分類群で呼ばれます。

厳密に言うと、前翅はそのまま残り、後翅の飛翔能力は退化して平均棍(へいきんこん)と

呼ばれる棒のような器官に変化しています。

この平均棍は、飛翔中の安定性のため空中での回転運動を感知するジャイロスコープの

ような器官として働いているそうです。

一見退化しているようですが、あれだけ素早く飛び回れ、ジャイロスコープのような機能も

手に入れたのなら、ある意味進化した形のように思えます。

今年は私も見習って、無駄な動きや時間をそぎ落とし、内面的に進化した一年を送りたい

ものです。

2013.12.16

アリとキリギリスとコオロギと

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

今日はなかなか珍しい虫が捕獲されましたので紹介します。

どのくらい珍しいかというと毎日毎日膨大な量の虫が届く中でも、

これが見つかるのは年に一回あるかないかです。

この写真だけを見ると、ゴキブリだと思われる人が多いかもしれませんが、

これはアリヅカコオロギというコオロギの仲間です。

アリヅカと付いていますが、これはアリの巣のことで

このコオロギはアリの巣の中で生活するという珍しい生態をしています。

アリの巣の中では、アリにすぐに襲われてしまいそうですが、

このアリヅカコオロギはアリの臭いを体に付けることで巣に潜り込んでいます。

こうして安全な巣の中で、アリが集めたエサのおこぼれを戴くという生活をしています。

アリとキリギリスという寓話では、夏にせっせと働いたアリが冬を乗り越え、

夏に遊んでいたキリギリスは冬に飢えて死んでしまいましたが、

このアリヅカコオロギは寓話の教訓をあざ笑うかのような生活をしているわけです。

2013.11.12

PESTWORLD2013へ参加しました!

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

昨年の吉田主任に引き続き、今年は私がアリゾナ州フェニックスで開催されたNPMA(全米ペストコントロール協会)主催の「PESTWORLD2013」へ参加させて頂きました。

到着した初日は、宿泊先のホテルにてバージニア工科大学の昆虫学部 都市衛生害虫研究室で博士号候補の小金丸怜菜氏にアメリカ国内のトコジラミ問題について講義を行って頂き、アメリカ国内ではトコジラミが大変深刻な害虫となっている事と日本とアメリカの被害の拡がり方の違いがよく分かりました。

翌日のPESTWORLD2013の展示会場では、トコジラミに関連した商品が数多く展示されており、前日にお聞きした内容通りに問題の深刻さをうかがい知ることが出来ました。

また、研修の合間にグランドキャニオンを見に行く機会があり、あまりに壮大な風景に今までに感じた事の無いほど感動しました。

今回の研修では、日本国内では知り得ることが出来なかった知識と貴重な体験をさせて頂きました。この体験を生かして、もっと自分自身の視野を広げていこうと思います。

今回の研修に同行させて頂きましたペストコントロール協会の皆様、出発前から最後まで色々とお世話になった三井化学アグロの小野様、研修へ参加させて頂いたわが社の社長、専務に心から感謝を申し上げます。

2013.10.09

秋のスズメバチ

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の高橋です。

南但店より大型のスズメバチの巣の写真が届きましたのでご紹介します。

これは日本産スズメバチの中でも最も大型の巣を形成するキイロスズメバチの巣です。

これは日本産スズメバチの中でも最も大型の巣を形成するキイロスズメバチの巣です。

直径70センチほどあり、中には多くのハチが住んでいて、

これほどの大きさになると働きバチの数は1000匹前後と思われます。

頂点にはただ一匹の女王バチが君臨し、ハチの帝国とも言えます。

これは過去にご紹介したオオスズメバチの巣の内部ですが、

これは過去にご紹介したオオスズメバチの巣の内部ですが、

キイロスズメバチも同様にこのお皿のようなものが何段も重なって一つの巣を形成しています。

スズメバチは秋にかけて活動が活発化し、刺される被害が多く発生しますが

それはこの季節がスズメバチにとって重要な時期であるからです。

9月下旬頃になると、巣の中では新女王と雄バチが生まれ始めます。

それらは、巣の外で交尾した後、新女王だけが土中や朽木の中で越冬します。

雄バチと働きバチ、旧女王バチは冬までに死に絶えて、巣は空になります。

越冬した女王バチは、春になるとたった一匹で巣を造り始めるのです。

ですので、秋はスズメバチにとって重要な時期であり

巣を守るために非常に攻撃的で近づくだけで刺される可能性があります。

発見されましたら弊社で駆除を承っておりますので、ご利用ください。

2013.08.26

トカゲ(カナヘビ)からの贈り物

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の吉田です。

前回のブログでも紹介しましたが、ヤモリとトカゲ(カナヘビ)を飼育することになりました。

仕事から帰り、子供とエサとなるバッタを捕まえに行くことが日課(使命?)になりましたが、いつの間にかヤモリ2匹、カナヘビ2匹、ニホントカゲ1匹、計5匹と大所帯になってしまったもので、エサを捕まえるのも一苦労です。

1匹が一日に3匹のバッタを食べるとして最低15匹のノルマが必要です。

そんな生活がしばらく続き、一番大きなカナヘビが頻繁に土を掘る仕草をするようになりました。飼育ケースが狭く、ストレスを感じているのかと思い、そのカナヘビだけ別の飼育ケースに移してやることにしました。

すると、次の日の朝、土の上に白くて丸い物体が3つ見えました。よ~く見ると卵ではありませんか!

身の回りでトカゲが卵を産んだという話しを聞いたことが無かったので子供ともども正直びっくりです。まさか、トカゲが卵を産むとは・・・。

こうなったら、卵の面倒も見るしかありません。卵の世話なんてしたことが無いので(たぶん皆様も同じだと思います)、早速インターネットで調べることにしました。

調べて初めてわかったことですが、トカゲの卵は土の水分を吸って少しずつ大きくなるそうです。(ちょっと半信半疑)

又、土は乾燥しても湿りすぎても駄目なようです。

卵からトカゲの赤ちゃんが生まれるまで約30日も掛かるらしく、こちらもエサ取り同様、大変な作業になるなと直感しました。

卵と土を別の入れ物に入れ、朝と夜に適度な水をやり、昼間は乾燥から守るため、少しフタをしてあげました。

最初はあんなに小さかった卵が、本当に大きくなってきました。(ウソみたい)

そんな生活を1カ月近くしていると、ある朝、子供が卵が少し動いていると言ってきました。確かに微妙に動いているように見えます。しばらくすると、卵が少し割れて、中では確かに何かが動いています。

こんなシーンはもう見る事が無いかもしれないと、子供と一緒に食い入るように見守りました。すると、思ったよりも大きな赤ちゃんが出てきました。

赤ちゃんだけど立派なトカゲの姿をしています。

ちゃんと生まれてよかったなと子供と一緒になって喜びました。

何となく始まったトカゲたちとの生活でしたが、産卵や誕生まで見ることができ、とても貴重な体験をさせてもらいました。

子供にとっても、生き物の世話をすることの大変さと楽しさを学び、良い思い出になっていると思います。

2013.08.05

最近よく見る虫 その3(チャタテムシ)

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

休日に家の掃除をしたのですが、普段めったに入ることが無い客間の畳を見ると、あの虫が発生していました。

どこにどんな虫がいるのかお分かりですか?

小さくて分かりにくいですが、写真の中央やや左にチャタテムシがいます。大きさは畳表のイグサの幅と同じくらいですので1mm位です。

このままでは分かりにくので、顕微鏡で拡大した写真をご紹介します。

チャタテムシは家屋内で最も普通に見られる虫で、主にカビ類や酵母をエサにしています。

高温多湿な場所で良く生育し、貯蔵食品や畳、壁紙、家具等から大発生する場合があります。このような場合、対象物にカビが発生しエサが豊富になっていることが多い。

梅雨時期の6月、高温多湿の8月、秋雨時期10月頃によく発生します。

ダニやノミの様に人に危害を与えるものではありません。

今回我が家でチャタテムシが発生した原因としては、滅多に入る部屋ではないため、あまり窓を開けることが無く風通しが悪かった事と、掃除する間隔があいてしまった事が挙げられます。

チャタテムシには申し訳ないのですが、さっそく隅々まで掃除機をかけて吸い取りました。食品工場などでは、この後に消毒用アルコールや殺虫剤を散布するのですが、小さい子供がいる我が家ではそこまでするわけにもいかず、日中家にいる時は窓を開けて、最低でも週に1度は掃除機をかけようという家ルールが出来ました。

ほんの僅かな気配りで発生を防止することが出来る虫ですが、お困りの方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2013.08.01

最近よく見る虫 その2(クロアナバチ)

こんにちは、昭和リーブス福知山店研究室の木曽です。

最近、会社に問い合わせがあるハチを見かけたので、行動を観察してみました。

黒くて大きく、地面に穴を掘っているこのハチ、名前を「クロアナバチ」と言います。

久しぶりに見ましたが、やはり大きくて1匹だけでなく周囲に沢山いるので、生態を知らない人が見ると怖いだろうなと思いました。

このハチは、スズメバチやアシナガバチの様に集団で生活するのではなく、単独でツユムシやウマオイ、クダマキモドキなどの大型バッタを専門に狩る狩り蜂です。獲物に毒針で麻酔をかけ、穴に運んで産卵します。孵化した幼虫は、バッタを食べて成長します。狩った獲物は幼虫のエサで、成虫は主に花の蜜等を吸っています。

アナバチの仲間は、畑などを荒らすガ類の幼虫やバッタなどを狩ってくれるため、害虫ではなく益虫と言われています。攻撃性はまったく無く、強く握ったりしない限り刺すことは無く、人に危害を与えるような虫ではありません。

私も穴の近くまで近寄って写真を撮りましたが、お構い無しにせっせと穴を掘っています。

今は産卵の準備の時期だろうと思われ、しばらくすると見られなくなるはずです。

スズメバチの様に人を刺そうと向かってくるわけではありませんので、いなくなるまでの間は

「暑いのに大変だな」程度の気持ちで見守ってあげてほしいと思います。